专业专注、服务至心、尽善尽美

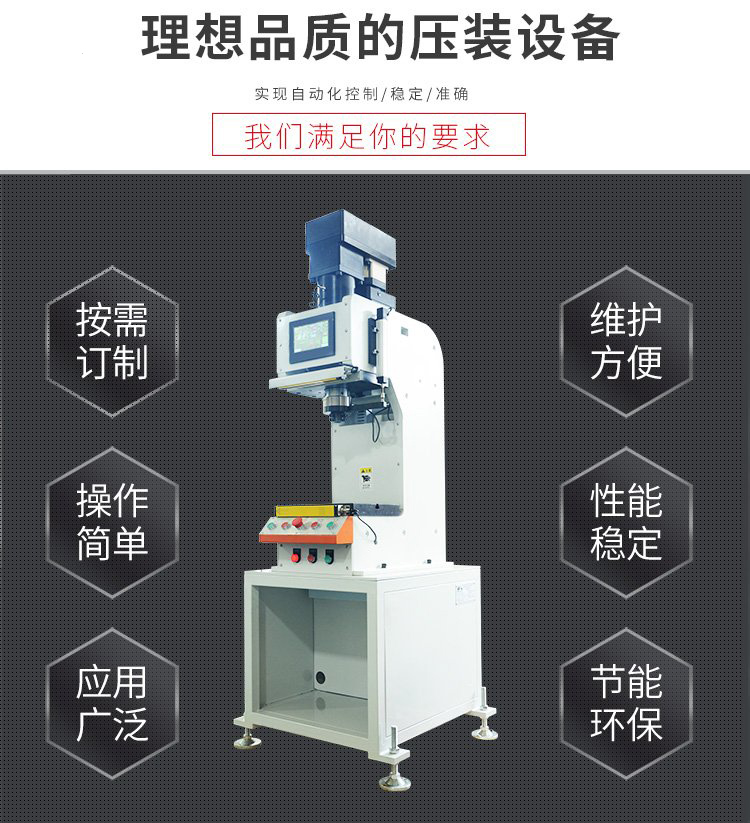

实力强 有保障

8000平方米生产厂房,多条生产流水线,优化各环流程规范化执行,引进高端先进设备并拥有专业生产团队

通过了ISO9001:2000质量管理体系、ISO4001:2004环境管理体系GB/T28001-2001等职业健康安全管理体系认证;

实验室设备质检只有合格与不合格,确保出厂产品合格率100%,权威检测报告、多项专利认证

全面贯彻质量管理体系要求,生产环节严把质量关;覆盖全国范围的售后服务网络体系,让您随时找到我们!

厂家直供销售,免去中间利益叠加,优化原材料供应商、外协厂家和采购流程降低原料成本,优化产品结构和生产流程,保证质量同时节省生产成本

公司拥有专业售后服务团队;随时帮您解决售前售中售后等问题;让您的生产更加顺畅、生产效率大大提高;

售前:免费咨询,专业人员协助了解您的管理需求;

售中:规范化服务,安装、实施、培训,全程负责;

售后:高效负责,电话、电子邮箱、远程服务永久免费!

领导团队是一个年轻但经验丰富的团队,有着年轻人特有的朝气、干劲和创新意识;拥有多名高素质的专业研究设计人员和完善的售后服务系统。

伺服液压机 滑台式数控伺服油压机 框架式压装机 高精密压装 厂家直供

伺服液压机 滑台式数控伺服油压机 框架式压装机 高精密压装 厂家直供

伺服液压机 滑台式数控伺服油压机 框架式压装机 高精密压装 ···

桌上型伺服压力机 门型转盘式压装机 高精密压装 厂家直供

桌上型伺服压力机 门型转盘式压装机 高精密压装 厂家直供

品牌 迅准压力机产品名称 伺服压力机···

伺服压机提升精度及效率的关键技术

伺服压机提升精度及效率的关键技术

伺服压机提升精度及效率的关键技术 传统压力机的不足&nbs···

小型伺服压力机 销轴转向器伺服压力机 齿轮伺服压装机

小型伺服压力机 销轴转向器伺服压力机 齿轮伺服压装机

伺服电子压力机精密伺服电子压力机简称电子压力机,其工作原理是···

全自动精密智能伺服压装机各种型号

全自动精密智能伺服压装机各种型号

全自动精密智能伺服压装机各种型号南京迅准精密伺服压装机,简称···

有关智能压力机的种类及工作步骤有什么主要特点

有关智能压力机的种类及工作步骤有什么主要特点

有关智能压力机的种类及工作步骤有什么主要特点压装机主要是用于···

伺服压力机全生命周期性能衰减机制与精准管控技术 伺服压力机作为高端制造的核心装备,其精度、效率与稳定性并非一成不变,而是随运行时间、工况负荷、运维水平呈现阶段性衰减规律。从投产初期的性能峰值,到稳定运行期的缓慢衰减,再到老化期的快速下滑,若缺乏科学的全生命周期管控,不仅会导致加工品质波动、能耗攀升,还可能提前进入报废周期,增加企业设备投入成本。本文基于伺服压力机的全生命周期阶段划分,拆解各阶段性能衰减机制与核心诱因,提出针对性的管控技术与优化方案,实现设备性能精准维持、寿命延长与综合效益最大化,为企业设备管理提供技术支撑。 一、伺服压力机全生命周期阶段划分与性能特征 结合伺服压力机的结构特性、运行规律及工程实践,其全生命周期可划分为投产磨合期、稳定运行期、性能衰减期、老化报废期四个阶段,各阶段的性能表现、衰减速率及核心影响因素存在显著差异,形成完整的性能变化曲线。 1.投产磨合期(0-500小时) 此阶段为设备各核心部件的适配磨合阶段,性能呈“逐步攀升至峰值”的特征。伺服电机、滚珠丝杠、导轨等运动部件存在初期配合间隙,经短期运行后间隙趋于稳定,压力与位移精度逐步提升并达到设计标准;控制系统与传感器也处于参数适配优化阶段,通过实际工况数据反馈,完成控制算法的微调。该阶段性能衰减几乎可忽略,但需避免重载、高频运行,防止部件过度磨损,为后续稳定运行奠定基础。 2.稳定运行期(500-8000小时) 此阶段为设备最佳运行周期,性能维持在峰值水平且衰减速率极慢(压力精度年衰减率≤1%)。各核心部件配合默契,传动机构磨损轻微,控制系统参数稳定,传感器测量精度偏差处于允许范围。性能衰减主要源于环境干扰(如温度、振动)与轻微负载波动,通过常规运维即可维持性能稳定,是保障生产效率与产品品质的核心阶段。 3.性能衰减期(8000-15000小时) 此阶段性能呈“缓慢加速衰减”特征,核心表现为压力重复定位精度下降、滑块运动卡顿、能耗升高、故障频次增加。传动机构磨损加剧(丝杠预紧力衰减、导轨间隙超标)、传感器零点漂移、机身应力释放不均等问题逐步显现,且衰减速率随工况负荷增加而加快。若管控不当,性能可能快速突破合格阈值,影响生产连续性。 4.老化报废期(15000小时以上) 此阶段核心部件已出现不可逆磨损(如丝杠导程误差超标、电机绝缘老化、机身变形),性能衰减速率急剧上升,设备故障频发,维护成本激增,且加工精度难以通过调整恢复至合格范围。此时需评估设备残值,适时进行部件更换或整机报废,避免因设备故障导致批量产品报废。 二、全生命周期性能衰减核心机制与诱因解析 伺服压力机的性能衰减并非单一因素导致,而是机械系统、电控系统、环境因素与运维水平共同作用的结果,不同阶段的主导衰减机制存在差异,核心可归纳为三大类。 1.机械系统磨损主导的衰减机制 机械系统是性能衰减的核心载体,贯穿设备全生命周期。投产磨合期主要为部件适配磨损,属于正常磨损范畴;稳定运行期以轻微粘着磨损、氧化磨损为主,磨损速率缓慢;性能衰减期后,磨损加剧并伴随疲劳磨损、磨粒磨损——滚珠丝杠长期受力运行,滚珠与滚道表面出现疲劳剥落,导程误差增大,预紧力衰减;导轨配合面因润滑不足或杂质侵入,出现划痕与磨损,配合间隙超标;机身长期重载导致应力集中部位出现微变形,刚性下降,进而引发精度衰减。 2.电控系统漂移主导的衰减机制 电控系统的性能衰减主要表现为控制精度漂移与响应滞后,核心诱因包括传感器老化、控制参数失配、电子元件损耗。传感器长期受温度波动、电磁干扰影响,力传感器零点偏移、灵敏度下降,位移编码器信号传输稳定性降低;伺服电机运行过程中,线圈绝缘层老化、磁钢退磁,导致扭矩输出不足、响应速度变慢;控制系统电子元件(如电容、电阻)长期工作后性能衰减,控制算法参数与设备实际状态失配,闭环控制精度下降。 3.环境与运维主导的衰减机制 环境因素与运维水平直接影响性能衰减速率,是可干预的核心变量。高温、高湿环境会加速电机绝缘老化、丝杠锈蚀,振动环境会加剧部件磨损与传感器信号干扰;粉尘、铁屑侵入传动机构,会引发磨粒磨损,缩短部件寿命。运维不当(如润滑不及时、校准周期过长、负载超标运行)会使设备提前进入性能衰减期,例如未定期加注润滑脂,会使丝杠磨损速率提升3-5倍;未及时校准传感器,会导致精度漂移加速。 三、全生命周期精准管控技术与优化方案 针对各生命周期阶段的性能特征与衰减机制,需构建“阶段化管控、针对性干预”的全生命周期管理体系,通过前期预防、中期调控、后期修复,实现性能衰减放缓、设备寿命延长。 1.投产磨合期:适配优化与规范运行 此阶段核心目标是实现部件精准适配,避免过度磨损。制定阶梯式负载运行方案,从额定负载的50%逐步提升至100%,运行时间分阶段延长,确保部件平稳适配;优化润滑方案,采用专用磨合润滑脂,增强润滑效果,减少适配磨损;定期检查部件配合间隙与运行状态,及时调整丝杠预紧力、导轨预紧力,确保磨合后各部件处于最佳配合状态;同步优化控制系统参数,通过实际工况数据校准传感器零点,匹配电机与传动系统参数。 2.稳定运行期:预防性运维与性能监测 此阶段核心是维持性能稳定,延缓衰减启动。建立标准化预防性运维流程:每日检查润滑系统油位、气压,清洁传感器探头与传动机构杂质;每周对丝杠、导轨加注锂基润滑脂,检查电机散热系统;每月校准压力传感器与位移编码器,确保测量精度;每季度通过设备自诊断功能,采集压力、位移精度数据,对比性能基准值,预判衰减趋势。同时,优化运行工况,避免长期超载、高频次启停,减少部件疲劳损耗;针对复杂环境,加装防尘、减震、温控装置,降低环境对设备的影响。 3.性能衰减期:针对性修复与参数校准 此阶段核心是干预衰减进程,恢复核心性能。针对机械系统磨损,采用精准修复技术:丝杠磨损轻微时,通过调整预紧螺母或更换预紧垫片恢复预紧力;磨损严重时,更换研磨级丝杠并重新校准;导轨出现划痕与间隙超标时,采用刮研修复或更换导轨,调整配合间隙。针对电控系统漂移,更换老化传感器、电机线圈等电子元件,重新校准传感器零点与灵敏度;优化控制算法参数,采用动态补偿算法,修正精度漂移误差;对伺服电机进行磁钢充磁、绝缘检测,恢复扭矩输出能力与响应速度。同时,缩短运维周期,加强性能监测频率,及时干预异常衰减。 4.老化报废期:残值评估与迭代优化 此阶段核心是科学评估设备状态,避免资源浪费与生产风险。构建设备残值评估体系,从核心部件磨损程度、性能达标率、维护成本、能耗水平等维度,评估设备修复价值——若修复成本低于新设备投入的30%,可更换核心部件(如丝杠、电机、控制系统),实现设备性能再生;若修复价值低,及时整机报废,避免因设备故障导致批量产品报废。同时,总结设备全生命周期运行数据,优化新一代设备选型与运维方案,实现设备管理迭代升级。 四、管控效果验证与工程实践 某汽车零部件制造厂对10台100kN伺服压力机实施全生命周期管控方案,对比传统运维模式与精准管控模式的运行效果:精准管控模式下,设备稳定运行期从8000小时延长至12000小时,性能衰减期衰减速率降低60%;设备使用寿命从15000小时延长至22000小时,寿命提升46.7%;年均维护成本降低35%,能耗降低20%,产品不良率从1.2%降至0.3%,综合效益显著提升。实践表明,全生命周期精准管控技术可有效延缓性能衰减,延长设备寿命,为企业降本增效提供有力支撑。 结语 伺服压力机的全生命周期性能衰减是客观规律,但通过科学的阶段化管控、针对性干预,可实现“性能稳定化、寿命最大化、效益最优化”的目标。从投产磨合期的适配优化,到稳定运行期的预防性运维,再到性能衰减期的精准修复,每一个阶段的管控重点都需贴合设备性能特征与衰减机制,摒弃“重维修、轻预防”的传统理念。未来,随着数字孪生、AI预测性维护技术的融入,全生命周期管控将向“预判式、自动化”方向升级,通过实时监测、精准预判与智能干预,进一步突破性能管控边界,为高端制造装备的高效运行提供核心保障。

[查看详情]

伺服压力机核心部件协同设计:从选型匹配到性能最大化 伺服压力机的高精度、高稳定性与高效率,并非依赖单一核心部件的性能堆砌,而是源于伺服电机、精密传动机构、闭环控制系统、机身结构四大核心部件的协同适配。若部件选型失衡、参数匹配不合理,即便采用高端元器件,也会出现精度不足、响应滞后、能耗偏高、寿命缩短等问题,制约整机性能发挥。本文以部件协同设计为核心,拆解各核心部件的选型逻辑、参数匹配要点、联动优化方法及可靠性设计策略,揭示“部件协同决定整机性能上限”的核心规律,为伺服压力机设计、选型及升级提供技术支撑。 一、核心部件协同设计的底层逻辑 伺服压力机的工作链路可概括为“控制指令-动力输出-运动传递-精度反馈”的闭环循环,四大核心部件分别承担不同功能,形成相互依赖、相互制约的协同关系:控制系统作为“大脑”,输出精准控制指令;伺服电机作为“心脏”,将电能转化为机械动力;精密传动机构作为“四肢”,实现动力与运动的精准传递;机身结构作为“骨架”,提供刚性支撑与稳定基础。 协同设计的核心目标,是让各部件的参数特性、性能边界高度匹配,避免“高端部件低配、低端部件超载”的适配失衡。例如,高性能伺服电机搭配普通滚珠丝杠,会因传动精度不足浪费电机动力精度;高刚性机身搭配低响应伺服系统,会因动力输出滞后无法发挥机身刚性优势。只有实现“指令-动力-传递-反馈”的无缝衔接,才能最大化整机精度、效率与稳定性。 二、核心部件选型与参数匹配要点 各核心部件的选型需以整机性能需求为导向,围绕“精度等级、负载范围、响应速度、运行工况”四大核心指标,实现参数联动匹配,而非单一部件的独立选型。 1.伺服电机与减速机:动力输出的精准匹配 伺服电机的选型核心是扭矩、转速与响应速度的匹配,需结合整机压力范围、滑块运动速度及负载特性计算确定:根据公称压力、传动效率与丝杠导程,计算电机所需额定扭矩,预留20%-30%的扭矩余量,应对负载波动与瞬时冲击;根据滑块最大运行速度与丝杠导程,确定电机额定转速,确保空行程与工作行程的速度需求;响应速度需与控制系统采样频率匹配,选用永磁同步伺服电机,响应时间≤5ms,满足高频次、高动态加工需求。 减速机作为动力传递的中间环节,需与电机扭矩、转速及传动精度匹配:选用高刚性行星减速机,背隙控制在1弧分以内,传动效率≥98%,避免动力损耗与精度衰减;减速机的减速比需结合电机转速与丝杠导程,确保滑块运动速度与精度达标,同时平衡电机负载与能耗。例如,100kN伺服压力机,搭配额定扭矩180N·m、转速6000r/min的永磁同步电机,适配减速比1:10的行星减速机,可实现滑块最大速度500mm/s,满足精密压装需求。 2.精密传动机构:运动传递的精度衔接 主流精密传动机构为滚珠丝杠+滑块组合,选型核心是精度等级、导程与负载能力的匹配,需与伺服电机、整机精度需求联动:精度等级选用C1-C3级研磨滚珠丝杠,导程误差≤0.003mm/m,配合预紧螺母消除轴向间隙,确保位移精度与电机动力精度衔接;导程需结合电机转速与滑块速度需求,导程越小,位移控制精度越高,但速度上限越低,需在精度与速度间平衡选择;负载能力需匹配整机公称压力,预留30%以上的负载余量,避免长期重载导致丝杠磨损加速。 滑块与导轨的匹配同样关键,选用贴塑滑动副或线性导轨,配合间隙控制在0.01mm以内,导轨刚性需与丝杠负载匹配,避免滑块运动时出现偏移、卡顿,确保运动传递的平稳性。 3.闭环控制系统:精度反馈的协同适配 控制系统的选型需与电机、传感器的性能参数匹配,确保指令输出与数据反馈的实时性、精准性:运动控制卡的采样频率≥2kHz,与传感器采样频率同步,避免数据采集滞后;控制算法需适配电机特性,支持位置、速度、扭矩三模式控制,采用模糊PID+前馈复合算法,实现参数动态调整;接口类型需与伺服电机、传感器兼容,支持EtherCAT实时总线,总线周期≤1ms,确保指令与反馈数据的高速传输。 传感器作为反馈核心,需与整机精度需求匹配:力传感器选用应变式高精度产品,精度±0.1%FS,量程覆盖整机公称压力的1.2-1.5倍,避免过载损坏;位移编码器选用绝对式光电编码器,分辨率≥0.01μm,与滚珠丝杠精度等级匹配,确保位移数据采集精准。 4.机身结构:刚性支撑的基础保障 机身结构的选型需以整机刚性、抗变形能力为核心,匹配负载范围与精度需求:材料选用HT300高强度铸铁或Q355钢板,采用整体铸造或焊接工艺,通过有限元分析优化结构设计,机身刚度≥2000N/μm,避免重载加工时机身变形;机身结构需与传动机构、工作台匹配,确保丝杠、滑块的安装精度,减少装配误差对整机精度的影响;同时配备减震垫,减少设备运行振动对机身刚性与传感器反馈的干扰。 三、部件协同优化:提升整机性能的关键路径 在选型匹配基础上,通过部件协同优化,可进一步突破整机性能边界,解决适配过程中的精度损耗、响应滞后、能耗偏高等问题。 1.动力-传动协同优化:减少精度损耗 通过优化电机控制策略与丝杠预紧力,实现动力与传动的精准衔接:采用电机扭矩前馈控制,提前补偿丝杠摩擦、滑块惯性等干扰项,减少动力传递过程中的精度损耗;定期调整滚珠丝杠预紧力,通过自补偿预紧机构,实时抵消丝杠磨损带来的间隙偏差,确保传动精度稳定;优化丝杠润滑系统,采用自动润滑方式,加注锂基润滑脂,减少摩擦损耗,延长传动机构寿命。 2.控制-传感协同优化:提升响应速度 构建“控制指令-传感器反馈”的高速闭环,缩短响应周期:优化传感器安装位置,力传感器安装在滑块与工作台之间,减少力传递路径,降低信号滞后;采用传感器数据融合技术,融合力、位移、温度数据,通过算法修正环境干扰带来的测量误差;优化控制算法参数,根据电机响应特性调整PID参数,实现电机输出与传感器反馈的实时匹配,响应时间进一步缩短至3ms以内。 3.结构-负载协同优化:增强稳定性 针对不同负载工况,优化机身结构与部件受力分布:重载工况下,加强机身立柱与横梁的刚性设计,采用对称式结构,避免受力不均导致的机身变形;轻载高精度工况下,优化滑块结构,减轻运动惯性,提升运动平稳性;通过减震设计,减少设备运行振动对机身、传感器及传动机构的影响,确保重载与轻载工况下的精度稳定性一致。 四、协同设计中的可靠性保障策略 部件协同不仅需满足性能需求,还需通过可靠性设计,确保长期运行中的稳定性与耐用性,避免因部件适配不当导致的故障频发。 1.冗余设计:提升抗干扰能力 采用双编码器冗余设计,避免单一编码器故障导致的精度失控;电机与减速机配备过载保护、过热保护功能,避免负载超标损坏部件;控制系统设置参数容错机制,防止指令错误导致的设备故障,提升整机运行可靠性。 2.热管理优化:减少温度影响 电机配备高效散热风扇,电控柜采用强制风冷设计,避免长时间运行导致温度过高,影响电机性能与控制精度;融入温度补偿算法,实时修正温度变化对丝杠导程、传感器测量的影响,确保不同温度工况下的精度稳定性。 3.标准化装配:控制装配误差 制定标准化装配流程,控制滚珠丝杠、电机、减速机的同轴度误差≤0.02mm,避免装配偏差导致的动力传递不均、振动加剧;滑块与导轨的装配采用刮研工艺,确保配合间隙均匀,减少运动偏差。 五、结语 伺服压力机的整机性能,始终受限于核心部件的协同适配水平,而非单一部件的性能等级。从选型匹配到协同优化,从可靠性设计到标准化装配,每一个环节的精准把控,都是实现整机性能最大化的关键。在精密制造对设备性能要求日益严苛的背景下,部件协同设计将成为伺服压力机技术升级的核心方向——通过更精准的参数匹配、更高效的联动优化、更可靠的结构设计,进一步突破精度、效率与稳定性的边界。对于设计与技术人员而言,树立“协同优先”的设计理念,摒弃“高端部件堆砌”的误区,才能打造出适配高端制造需求的伺服压力机装备,为精密加工提供核心支撑。

[查看详情]

伺服压力机核心技术突破与高精度应用落地解析 在精密制造向微米级、智能化升级的浪潮中,伺服压力机凭借“可控性、高精度、低能耗”的核心优势,逐步替代传统液压机、机械压力机,成为汽车零部件、电子制造、航空航天等高端领域的关键装备。其技术核心围绕“伺服驱动-闭环控制-机械结构”的协同优化,通过持续的技术迭代,破解了传统设备精度不足、工艺适配性差、能耗偏高的痛点。本文从核心技术架构、关键技术突破、行业适配策略及技术发展方向四个维度,系统解析伺服压力机的技术内核与应用逻辑,为行业技术选型与工艺优化提供参考。 一、伺服压力机核心技术架构与工作原理 伺服压力机的本质是通过“电-机-械”的精准协同,实现压力、位移、速度三参数的可编程控制,其核心架构由伺服驱动系统、闭环控制系统、精密传动机构及机械机身四部分组成,形成“指令-执行-反馈-修正”的闭环工作链路。 1.核心架构组成 伺服驱动系统作为动力核心,主流采用永磁同步伺服电机搭配高刚性行星减速机,将电机的旋转运动转化为滑块的直线运动,相较于传统液压驱动,响应速度提升至5ms以内,能量转化效率达90%以上,且可实现无级调速,适配不同工艺的速度需求。闭环控制系统是精度保障的核心,通过高精度传感器实时采集压力、位移数据,经运动控制卡运算后动态调整伺服电机参数,确保参数偏差控制在允许范围。精密传动机构多采用研磨级滚珠丝杠,配合预紧机构消除传动间隙,为高精度位移控制提供硬件支撑。机械机身则需满足高刚性要求,通过整体铸造或焊接工艺优化结构,避免压装过程中因机身变形导致的精度损失。 2.核心工作逻辑 当设备接收到加工指令后,运动控制卡根据预设工艺参数(压力峰值、压入深度、保压时间等)生成控制信号,驱动伺服电机运转;电机通过减速机、滚珠丝杠带动滑块运动,同时传感器实时采集滑块的位移数据与加工过程中的压力数据,同步反馈至控制卡;控制卡将实际参数与预设参数进行对比,通过算法修正电机输出参数,直至完成整个加工流程。这种闭环控制逻辑,使伺服压力机可实现压力、位移、速度的独立控制或协同调节,适配不同材质、不同工艺的加工需求。 二、伺服压力机关键技术突破与性能优化 近年来,伺服压力机的技术迭代聚焦于“精度提升、能效优化、智能适配”三大方向,通过核心部件升级、控制算法创新及多技术融合,实现了性能的跨越式提升,解决了传统设备的核心痛点。 1.高精度控制技术突破 精度控制是伺服压力机的核心竞争力,其突破点集中在传感系统与控制算法两大维度。在传感系统方面,采用应变式力传感器(精度±0.1%FS)与绝对式光电编码器(分辨率0.01μm),采样频率提升至2kHz以上,可精准捕捉加工过程中的动态力-位移数据,避免因采样滞后导致的精度偏差;同时融入温度补偿算法与电磁屏蔽技术,消除工业环境中温度波动、电磁干扰对传感数据的影响,确保复杂工况下的精度稳定性。 在控制算法方面,突破传统PID控制的局限性,采用改进型模糊PID+前馈复合控制算法。模糊PID可根据系统误差与误差变化率,实时调整PID参数,抑制负载波动导致的超调与振荡;前馈补偿则基于动力学模型,提前计算惯性力、摩擦力等干扰项,通过补偿控制抵消干扰影响,使压力重复定位精度达±0.05N,位移精度达±0.008mm,较传统控制方案精度提升40%以上。 2.能效与动态性能优化 针对传统液压机能耗偏高的问题,伺服压力机通过两大技术路径实现能效优化:一是采用高效永磁同步伺服电机,空载能耗≤0.5kW,满负荷运行时较传统液压机节能30%-50%,长期使用可显著降低运营成本;二是融入能量回收技术,将滑块制动过程中产生的动能转化为电能回馈至电网,进一步提升能效。 在动态性能方面,通过优化传动机构与电机匹配性,使滑块空行程速度提升至500mm/s以上,生产节拍缩短15%-20%;同时采用多轴协同控制技术,基于EtherCAT实时总线构建多轴同步架构,总线周期≤1ms,可实现多滑块运动轨迹的精准同步,适配复杂曲面成形、多工位联动加工等场景。 3.机械结构可靠性升级 机械结构的刚性与稳定性直接决定设备的长期精度与使用寿命。机身采用HT300高强度铸铁整体铸造,通过有限元分析优化结构设计,使机身刚度提升至2500N/μm,避免压装过程中因机身变形导致的精度损失;滑块与导轨采用贴塑滑动副,配合间隙控制在0.01mm以内,既提升运动平稳性,又降低摩擦损耗;滚珠丝杠选用C1级研磨精度,导程误差≤0.003mm/m,配合螺母预紧机构彻底消除轴向间隙,确保位移传递的精准性。 三、伺服压力机行业适配策略与应用要点 不同行业的加工特性差异显著,伺服压力机的选型与工艺设置需针对性适配,核心在于结合行业需求锁定关键参数,避免盲目选型导致的性能浪费或适配不足。 1.汽车制造行业:高刚性+抗偏载+数据追溯 汽车零部件加工(如轴承压装、变速箱齿轮过盈配合、电池壳体成形)对设备刚性、抗偏载能力及数据追溯性要求极高。选型时需优先选择压力范围100-500kN、机身刚度≥2000N/μm的机型,确保抗偏载能力达标;工艺上采用压力-位移曲线实时监测模式,自动剔除过压变形、装配不到位等不良品;同时需支持与MES系统对接,实现加工数据全流程追溯,满足汽车行业的质量管控需求。在新能源汽车电池壳体加工中,通过多段变速成形工艺(低速拉延-高速整形-保压定型),可实现铝合金壳体的一次成形,壁厚差控制在0.1mm以内。 2.电子制造行业:微力控制+小型化+低噪音 电子元件(如连接器、芯片引脚、微型电机)的微型化的精密化,要求伺服压力机具备微力控制与柔性适配能力。选型时优先选择压力范围10-50kN、压力控制精度±1%的机型,搭配毫牛级力传感器,实现5N以内的微力精准控制;设备体积需适配车间紧凑布局,运行噪音控制在65dB以内,避免对微型元件造成损伤。工艺上采用“软着陆”模式,将压装速度从高速逐步降至低速,减少材料回弹与引脚断裂风险,使压装良率提升至99.5%以上。 3.航空航天行业:耐高温+难加工材料适配+高精度成形 航空航天零件多采用钛合金、碳纤维复合材料等难加工材料,对设备的耐高温性、工艺适配性要求严苛。选型时需选择具备局部加热功能(温度控制±5℃)的机型,配合等温成形工艺,避免钛合金材料成形过程中开裂;压力范围需覆盖500-1000kN,满足高强度零件的压装与成形需求。在碳纤维复合材料构件压接中,通过“多段保压+压力梯度控制”,实现构件均匀压接,界面结合强度提升15%,满足航空结构件的强度要求。 四、伺服压力机技术发展趋势与未来方向 随着制造业向智能化、绿色化、精密化深度转型,伺服压力机的技术发展将聚焦三大方向,进一步突破现有性能瓶颈,拓展应用边界。 1.超高精度与超高速协同发展 未来将通过直线电机直接驱动技术,彻底消除传动间隙,实现纳米级位移控制(精度±0.1μm),满足微机电系统(MEMS)零件的制造需求;同时优化电机与传动系统,实现每分钟2000次以上的超高速冲压,适配微型电子元件的批量生产,平衡高精度与高效率的核心需求。 2.智能化与数字化深度融合 融入AI工艺自学习与数字孪生技术,构建“物理设备-虚拟模型”的双向映射。通过AI算法分析海量加工数据,自主优化工艺参数,缩短工艺调试时间;借助数字孪生技术实现虚拟调试与故障预判,减少物理试错成本,提前3-7天预警关键部件故障,将设备停工时间减少70%以上;同时通过工业互联网平台实现多设备协同、远程运维,推动智能制造单元升级。 3.绿色节能与模块化设计升级 在“双碳”目标驱动下,将采用IE5及以上能效等级的伺服电机,配合高效能量回收系统,使整机综合能效再提升25%;同时采用模块化设计,机身、驱动系统、控制系统可按需组合与后期升级,适配多品种、小批量的柔性生产需求,降低设备投入成本与后期维护成本。 五、结语 伺服压力机的技术发展始终围绕“精度、效率、智能、适配”四大核心诉求,其技术突破不仅推动了自身装备的高端化,更成为制造业向精密化、智能化转型的重要支撑。从闭环控制的基础保障,到AI优化、数字孪生的智能升级,再到行业场景的精准适配,伺服压力机正以多元技术创新,破解不同领域的加工痛点。未来,随着跨领域技术的深度融合,伺服压力机将在更广泛的高端制造场景中发挥核心作用,为制造业高质量发展注入强劲动力。对于企业而言,精准把握技术趋势,结合行业需求选型与优化工艺,是实现降本增效、提升核心竞争力的关键。

[查看详情]

伺服压力机(又称伺服压装机、伺服压机、伺服压入机、伺服压···

[查看详情]伺服压力机核心技术痛点攻克与工程化落地路径 伺服压力机··· [查看详情]

1吨伺服压力机出厂前必经的“全身体检”!揭秘5大关键性能··· [查看详情]

行业知识分享|伺服、液压与机械压力机的区别与选择 在金··· [查看详情]

即插即用,高效适配:带力控功能的智能伺服压力机 博世力··· [查看详情]

小型伺服压力机如何“量体裁衣”?深度解析定制服务如何满足··· [查看详情]

伺服压力机的优点: 高精度控制: 实现位置、速度和力··· [查看详情]

城市分站: 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 伺服电动缸 更多城市